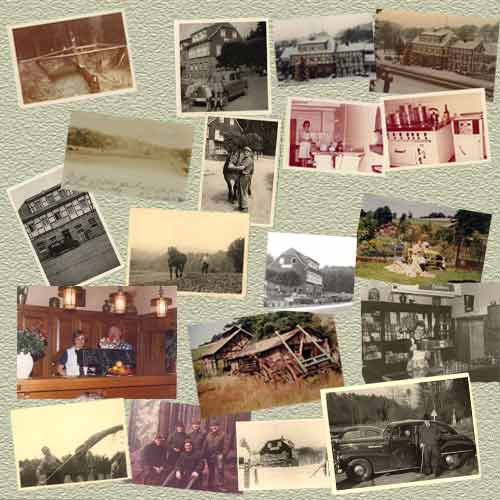

Wer

in Overath das Aggertal verlässt und die Straße L312 in Richtung

Much befährt, erreicht nach 6 Kilometern das Hotel und Speiserestaurant

„Fischermühle“ im oberen Naafbachtal. Wenn hier den

Besucher auch heute kaum mehr etwas an eine Mühle erinnert, so

liefert der Name des Hauses doch einen klaren Hinweis auf die Geschichte

des Anwesens. Wer

in Overath das Aggertal verlässt und die Straße L312 in Richtung

Much befährt, erreicht nach 6 Kilometern das Hotel und Speiserestaurant

„Fischermühle“ im oberen Naafbachtal. Wenn hier den

Besucher auch heute kaum mehr etwas an eine Mühle erinnert, so

liefert der Name des Hauses doch einen klaren Hinweis auf die Geschichte

des Anwesens.

Im Jahre 1783 baute Peter Fischer aus Krampenhöhe bei Marialinden

die Mühle an der Naaf bei Bommerich, die nach ihm „Fischermühle“

genannt worden ist. Im Jahre 1834 erbte sie sein Sohn Christian Fischer.

Gegen den Bau dieser Mühle hatte damals Graf von Schaesberg, Besitzer

des Rittergutes Großbernsau bei Overath Einspruch erhoben, konnte

sich aber nicht durchsetzen. Im Jahre 1797 waren im Kirchspiel Overath

nur fünf Mühlen, eine war die Fischermühle, alle anderen

Mühlen wurden später gebaut. Um

1850 wurden vom Naafbach, der auch heute noch ein Grenzgewässer

ist, er scheidet Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischen-Kreis, 10

weitere Mühlen angetrieben. Die Naaf war ein fleißiger Bach,

sie mündet bei Kreuznaaf in die Agger.

Die „Fischermühle“ besaß einen Mahlgang und wurde

von einem oberschlächtigen Wasserrad angetrieben. Die Kraft ging

vom Wasserrad aus auf Wellbaum, Kammrad-Ritzel (Kegelräder), über

den Kammrad-Stirntrieb auf den Mühlstein. Gemahlen wurde Gerste,

Hafer und Roggen. Die Bauern brachten oft die Säcke mit Frucht

auf dem Rücken zur Mühle. Einen Sack Roggen, dessen Mehl der

Herstellung von Schwarzbrot diente, nannte man „Gebäckde“,

den Sack mit Gerste oder Hafer, Futter für Kühe oder Schweine,

bezeichnete man als „Saupongel“. Der Mahllohn, die so genannte

„Molter“ waren 6% des Malgutes und kam in die „Molterkiste“.

Bis 1920 war der „Fischermühle“ auch eine Knochenmühle,

300m unterhalb, angeschlossen (Dünger für Feld und Wiesen).

Das Wasser aus dem Untergraben konnte in den Knochenmühlengraben

abgeleitet werden und trieb die Knochenmühle an.

Früher hatten die „Lehnsherren“, hier Graf Schaesberg,

großen Landbesitz und eigene Mühlen, die oft “Zwangsmühlen“

waren. Die Bauern-Lehnsleute in der Umgebung hatten die Pflicht, ihr

Getreide dort mahlen zu lassen.

Die „Fischermühle“ (160m ü. NN) lag weit abseits

vom Verkehr. Durch das Naafbachtal führte nur ein schmaler Weg,

der mit Pferde- oder Ochsengespannen zur Holz- und Heuabfuhr diente.

Im Jahre 1894 gelangte die „Fischermühle“ in den Besitz

der Familie Hollinder.

Der Fuhrunternehmer Peter Hollinder, geboren

1860 in Vilkerath, kaufte damals den Betrieb samt Landwirtschaft, Mühle,

Kolonialwarengeschäft und Fuhrbetrieb. Das Fuhrgeschäft für

Blei- und Zinkerz Transporte der Erzgruben Nikolaus und Phönix

zur Eisenbahn nach Overath war der Haupterwerb. Früher war ein

breiter gut befestigter Fahrweg von Much über Bövingen, den

Höhenrücken Der Fuhrunternehmer Peter Hollinder, geboren

1860 in Vilkerath, kaufte damals den Betrieb samt Landwirtschaft, Mühle,

Kolonialwarengeschäft und Fuhrbetrieb. Das Fuhrgeschäft für

Blei- und Zinkerz Transporte der Erzgruben Nikolaus und Phönix

zur Eisenbahn nach Overath war der Haupterwerb. Früher war ein

breiter gut befestigter Fahrweg von Much über Bövingen, den

Höhenrücken Ühling (die Sage: Kuhhirt o Kuhhirt treib

heim, der Ühling der Ühling bricht ein), „Fischermühle“,

Lorkenhöhe, Landwehr, Marialinden nach Overath die Hauptverbindung

an den Verkehr. Das Erz wurde über den vorgenannten Weg zwei-,

vier- oder auch sechsspännig mit starken Pferdewagen über

die Höhe bei Landwehr Ühling (die Sage: Kuhhirt o Kuhhirt treib

heim, der Ühling der Ühling bricht ein), „Fischermühle“,

Lorkenhöhe, Landwehr, Marialinden nach Overath die Hauptverbindung

an den Verkehr. Das Erz wurde über den vorgenannten Weg zwei-,

vier- oder auch sechsspännig mit starken Pferdewagen über

die Höhe bei Landwehr

und weiter zur Bahnstation nach Overath gefahren.

Auf dem Rückweg wurden Maschinenteile, Gebrauchsgüter und

immer wieder Kohle für die Grube „Nikolaus-Phönix“

transportiert. Die Grube beschäftigte während ihrer Blütezeit

mehr als 180 Bergleute. Diese arbeiteten bis in eine Tiefe von 270 Metern. und weiter zur Bahnstation nach Overath gefahren.

Auf dem Rückweg wurden Maschinenteile, Gebrauchsgüter und

immer wieder Kohle für die Grube „Nikolaus-Phönix“

transportiert. Die Grube beschäftigte während ihrer Blütezeit

mehr als 180 Bergleute. Diese arbeiteten bis in eine Tiefe von 270 Metern.

Im Jahre 1911 wurde die Erzförderung wegen zu geringer Ausbeute

eingestellt, der Bergbau bei der „Fischermühle“ ist

seither nur noch Geschichte.

In der näheren Umgebung, Overath, Much, Neunkirchen wird von vielen

kleineren Erzgruben berichtet, über den Beginn des Erzbautätigkeit

gibt es keine genauen Angaben, es wurden schon Werkzeuge aus der Römerzeit

gefunden.

Früher war jeder abgelegene Bauernhof, so auch die „Fischermühle“,

ein Selbstversorgungskreis, in dem alles erzeugt wurde, was Bauer und

Betrieb benötigten. Die Handwerker, Stellmacher, Schreiner, Schmied,

Sattler, Schuster, Näherin kamen ins Haus und führten die

erforderlichen Reparaturarbeiten aus.

Die „Fischermühle“ ist eingebettet in eine liebliche

Gegend. Einen besonders schönen Rundblick über unsere Heimat

hat man vom nahe gelegenen Ort Hevinghausen am Beerenwäldchen,

eine Anhöhe von 269 Meter. Es ist „Unser Heimatblick“.

Der Wanderer erblickt Marialinden mit den beiden Türmen der gotischen

Kirche, die Silhouette der Schloss-Stadt Bensberg, das 25 km entfernte

Siebengebirge und den „Heckeberg“, mit 384 Metern die höchste

Erhebung der angrenzenden Gemeinde Much. Wendet man sich nach Osten,

so schweift der Blick über das Bröltal, die Nutscheidhöhen

und weiter über das Siegtal bis hin zum Westerwald. Nicht weit

von der „Fischermühle“ liegt bei Eckhausen der „Hohnsberg“

(301 Meter).

Um diesen kleinen Berg rankt sich eine wahre Geschichte von lokaler

Bedeutung. Hier fand am 18. November 1795, als Napoleon und seine Soldaten

Köln und auch Teile des Bergischen Landes kontrollierten und plünderten,

gegen die sich die Bevölkerung auflehnte, unter Führung von

Vikar Ommerborn, mit Getreuen aus der Agger-, Bröl- und Sülztalgegend

die „Schlacht am Hohnsberg“ statt. Vikar Johann Peter Ommerborn

zu Offermannsheide (geboren in Ommerborn) „Der Held von Ommerborn

und Beschützer unserer Heimat“. Gottes Hand über unser

geliebtes Bergisches Land.

Im Mai 1999, auf der Geburtstagsfeier einer Verwandten, die 90 Jahre

wurde, haben wir von alten Zeiten geschwärmt. Sie war als Kind

und junges Mädchen ab 1914 immer wieder mehrere Wochen in Ferien

hier, sie soll noch mal zu Wort kommen:

„Ja“, sagt sie „ich habe noch im alten Backhaus gesessen

als Brot gebacken wurde, habe geholfen den Ofen mit Brennholz zu beschicken,

habe am Bach gespielt der noch direkt am Hause vorbei floss, jeder achtete

darauf, und auch ich bin gelaufen und habe gerufen ’Onkel Peter

die Mühle, die Mühle’, wenn das Räderwerk laut

ging, das Getreide alle war und das Haus leicht erzitterte, habe oft

in die Kammer des Wasserrades geschaut wenn das Rad lief, habe die Knochenmühle

noch gekannt, habe zugesehen wenn der Mühlengraben gesäubert

wurde, habe noch das Mühlenzimmer des Müllers Höhner

gekannt (er war „Müller und Beck“), bin oft spät

Abends mit Tante K. zur Kluse gegangen und haben geholfen das Schütz

zu öffnen, habe mit Tante W. noch die Maiandachten im alten Kreuz

erlebt, habe die alten Pferdeställe noch gekannt, habe zugesehen

wenn die Mühlsteine geklopft-geschärft wurden, habe den kleinen

Laden für Kolonialwaren mit seinen Regalen und all den kleinen

Schublädchen noch genau in Erinnerung und es war immer ein kleines

Erlebnis, wenn am Sonntag mit dem Kutschenwagen zur Kirche gefahren

wurde. Es hat sich seit dem sehr viel geändert.“ Und etwas

Wehmut lag in ihrer Stimme als sie sagte, „Es ist alles so anders

geworden.“

Der Strom, die Elektrizität kam 1908 ins Naaftal. Die Straße

Overath-Much wurde

1925-1927 gebaut und die „Fischermühle“

hatte den Zugang zur weiten Welt erlangt. 1925-1927 gebaut und die „Fischermühle“

hatte den Zugang zur weiten Welt erlangt.

Das Restaurant „Fischermühle“ wurde 1928 von Peter

Hollinder jun. (1886-1976) gebaut.

Bis 2001 betrieb Rudi Hollinder die umgebaute und modernisierte „Fischermühle“

als Hotel und Speiserestaurant. 1988 stieg Stefan Hollinder mit ein

und übernahm 2001 die Geschäftsführung der „Fischermühle“.

Er ist nun Geschäftsführer, Küchenchef und Ausbilder

zugleich.

Die Menschen von heute lieben das moderne Leben, doch die Natur rund

um die „Fischermühle“ ist geblieben, hat sich nicht

verändert.

Die Technik hat auch hier in unserem einst so stillen Tal Einzug gehalten

und wenn man bei offenem Fenster übernachtet, hört man morgens

einzelne Autos die vorbeifahren, aber dann kehrt die Stille wieder ein

und man hört den Naafbach, und der rauscht und singt sein Lied

wie vor 100 Jahren.

Die

Familie Rudi und Stefan Hollinder versucht, die Tradition weiterzuführen

und wünscht ihren Gästen einen erholsamen Aufenthalt.

|